TLe Projet Marshall reçoit environ 3 000 lettres par an de personnes incarcérées, de leurs familles et de leurs réseaux de soutien. Au cours de la dernière année, j’ai fait partie d’une équipe ouvrant le courrier et lisant leurs histoires.

Certaines lettres sont profondément émouvantes – comme celle d’un homme de Floride, récemment diagnostiqué avec un cancer du foie, plaidant pour le traitement médical qui lui a été refusé. D’autres sont plus légers, comme les œuvres d’art envoyées à accrocher aux murs de nos bureaux, ou un simple remerciement pour avoir couvert un problème qui résonne chez les personnes derrière les barreaux. Certaines lettres sont des demandes d’aide juridique et d’autres ressources. Beaucoup proviennent de lecteurs qui écrivent pour demander leur propre exemplaire de notre magazine primé destiné aux personnes incarcérées : News Inside.

Quel que soit le contenu, les lettres véhiculent souvent un sentiment d’urgence. Beaucoup de gens nous disent qu’ils nous écrivent parce qu’ils n’ont nulle part où se tourner. Ils décrivent des défis qui nécessitent une action immédiate : des problèmes de santé physique et mentale non traités, des prisons surpeuplées et des confinements constants, une nourriture non comestible.

Notre mission au Marshall Project est de mettre en lumière le système de justice pénale, en révélant les abus, les préjudices et les actes répréhensibles à travers notre journalisme. Même si les lettres ne donnent pas lieu à une enquête, elles mettent en lumière l’impact du système sur les personnes qui y sont prises au piège. Voici un aperçu de ce que j’ai trouvé.

La véritable histoire des personnes incarcérées se déroule bien après la condamnation.

En octobre, j’ai lu une lettre d’une jeune femme purgeant une peine de 19 ans à perpétuité pour la « perte dévastatrice » d’un ami d’enfance. Elle a écrit sur les regrets qu’elle a ressentis après avoir tué son amie dans un accident de voiture après une nuit de beuverie. Et elle a partagé son désir d’utiliser son temps en prison pour « faire une différence ».

Les médias locaux ont couvert en détail l’accident et son procès. Durant le procès, ses avocats lui ont conseillé de ne pas parler. L’intérêt médiatique pour son histoire a pris fin le jour où un juge a prononcé sa sentence. Elle n’a jamais eu l’occasion de raconter sa version de l’histoire.

De nombreuses personnes nous écrivent pour partager leur compréhension du chemin qui les a menés en prison. Les lettres ne se lisent pas comme des excuses. Beaucoup sont capables de faire le lien entre le mal qu’ils ont infligé et celui qu’ils ont subi. En fin de compte, beaucoup de personnes qui écrivent ce genre de lettre partagent également leur intention de s’engager sur une nouvelle voie. Leurs lettres racontent une histoire plus complète de leur vie.

La lettre de la jeune femme soulève des questions importantes pour moi en tant que journaliste. Elle est incarcérée depuis près de quatre ans. Elle a bon espoir aujourd’hui, mais que lui feront près de deux décennies passées dans le système ? Son séjour en prison lui permettra-t-il de tenir sa promesse de faire la différence ?

En quête de justice, les personnes incarcérées deviennent leurs propres avocats.

Les juges réexaminent rarement les décisions de détermination de la peine. Seuls 12 États et le District de Columbia disposent de politiques permettant aux juges de réexaminer les lourdes peines imposées il y a des décennies. Le processus est souvent lourd de procédures et de politiques.

Ainsi, de nombreuses personnes espèrent que la publicité de leur cas pourrait conduire à un changement dans l’opinion publique, ou à une sorte de percée juridique ou d’action en leur nom. Certains écrivent à la main l’intégralité de leur vie, couvrant des décennies et n’épargnant aucun détail. D’autres envoient d’épais paquets de documents, de preuves et de transcriptions judiciaires méticuleusement organisés – le tout dans le but de prouver leur innocence ou d’obtenir un résultat différent. (En tant qu’agence de presse, nous ne prenons pas en charge les affaires juridiques et ne défendons pas les intérêts des individus.)

Le langage juridique est un outil soigneusement utilisé en prison. Les écrivains incarcérés utilisent des termes juridiques tels que « procédure régulière », « preuves à décharge » et « habeas corpus ». Beaucoup ont dû devenir leurs propres avocats, façonner leurs arguments et présenter des preuves dans l’espoir que leur cas soit pris au sérieux.

Il est impossible de savoir combien de leurs cas sont fondés. Pourtant, les lettres révèlent l’ampleur du problème. Alors que de nouvelles recherches ont clairement montré que les longues peines n’améliorent pas la sécurité publique, de nombreux réformateurs de la justice pénale ont fait campagne pour davantage de voies de sortie de prison. Dans le même temps, les exonérations se multiplient, révélant que les erreurs (et la malveillance) sont une facette du système judiciaire.

Créer de l’art devient un moyen de récupérer du temps autrement perdu à cause des restrictions.

Nous avons reçu de l’art sous presque toutes les formes : essais personnels, extraits de romans en cours, poèmes, dessins au crayon, peintures et écritures expérimentales de courant de conscience (dactylographiées et manuscrites).

Les personnes incarcérées décrivent souvent leurs œuvres comme une utilisation « réfléchie » de leur temps. C’est une façon de donner du sens aux heures autrement passées dans un environnement restrictif. Chaque œuvre d’art ressemble à une déclaration discrète : « Je suis toujours là, je pense toujours, je crée et je vis d’une manière à laquelle on ne s’attendrait peut-être pas. »

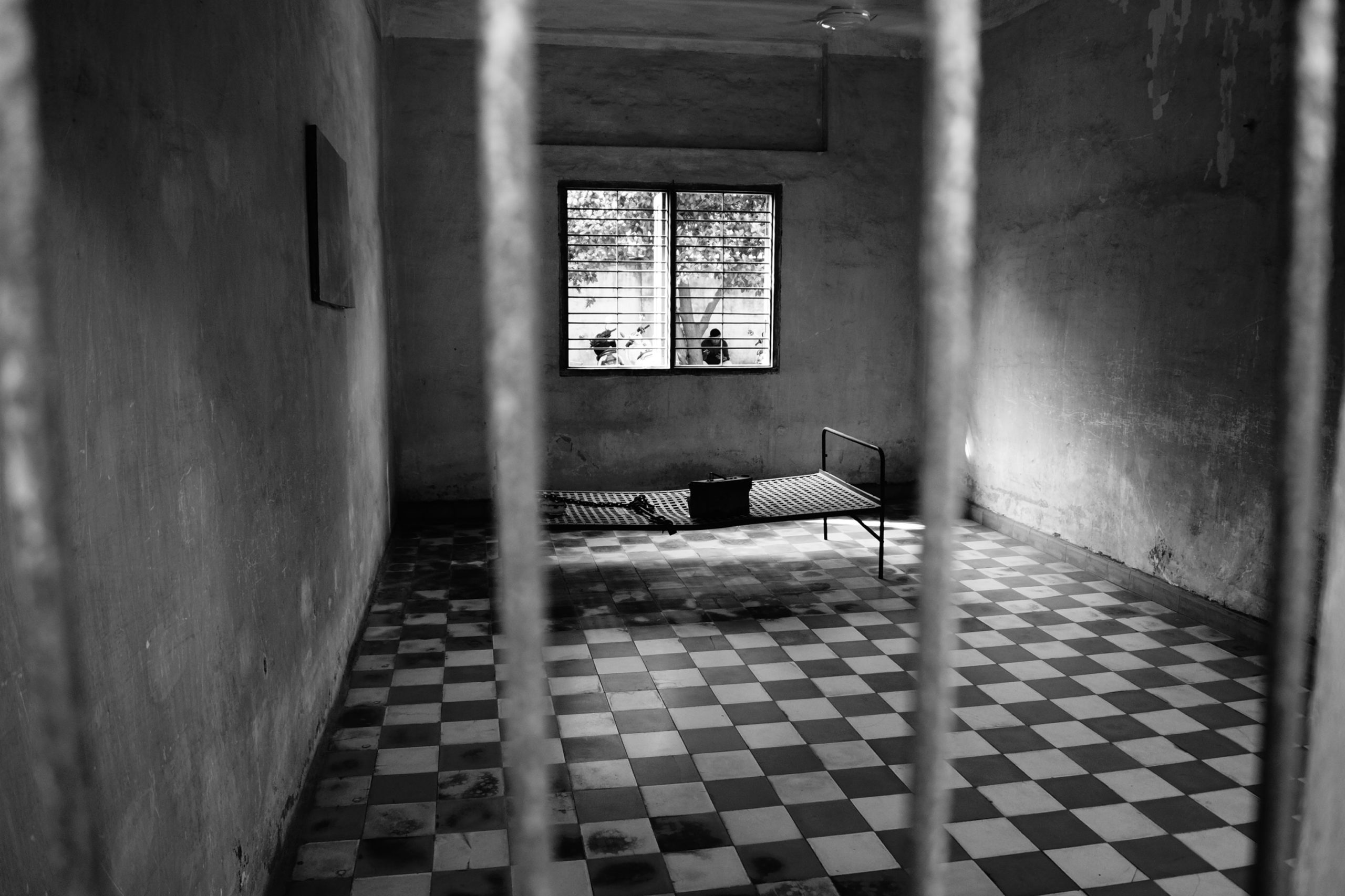

Leur art contraste fortement avec les limites du système. Les prisons sont de plus en plus confrontées à un manque de personnel, ce qui entraîne des confinements et des programmes limités. Mais l’art est quelque chose que les détenus peuvent réaliser par eux-mêmes. L’expression artistique peut donc encore s’épanouir dans un système qui limite l’accès à des programmes, à une éducation ou à une formation professionnelle significatifs.

Un homme incarcéré au Kansas, travaillant sur son nouveau passe-temps de dessin, nous a envoyé une image de ce qu’il voit devant sa fenêtre.

Un autre homme, incarcéré à New York, a recréé la couverture de son livre préféré du moment, « Principes of Kingdom Transformation » de Stanley R. Saunders.

Une autre personne, incarcérée en Louisiane, a envoyé un poème sur la violence occasionnelle dont elle est souvent témoin en prenant son petit-déjeuner. Il a partagé que son frère, la seule personne à avoir lu les poèmes, « ne les aime pas, mais il y détecte l’émotion ».

Le plaidoyer des célébrités en faveur d’une réforme de la justice pénale révèle les échecs des politiques et des institutions.

Le Projet Marshall reçoit des dizaines de lettres adressées « aux bureaux de Kim K ».

Kim Kardashian est devenue l’un des visages les plus reconnaissables de la défense des prisonniers ces dernières années. Elle a aidé à obtenir la liberté d’Alice Marie Johnson, une grand-mère condamnée à perpétuité pour un délit non violent lié à la drogue. Depuis, elle utilise sa populaire émission de télévision pour explorer les problèmes des prisons en Californie et a même assisté à une table ronde sur la réforme de la justice pénale à la Maison Blanche.

Chaque lettre adressée à Kardashian met en évidence les problèmes systémiques qui obligent les célébrités à intervenir là où les politiques et les institutions échouent. Pendant des années, les défenseurs de la justice pénale ont fait pression sur les présidents en exercice pour qu’ils aident à éliminer le long arriéré de grâces du ministère de la Justice. Le président Joe Biden a hérité de plus de 14 000 demandes de grâce des administrations précédentes. Il a gracié son fils Hunter Biden en décembre, mais n’a fait pratiquement aucun progrès sur la liste. Ces dernières années, les présidents ont utilisé de moins en moins fréquemment leur pouvoir de grâce, tandis que leurs décisions limitées sont devenues de plus en plus politiques.

Si vous êtes curieux, j’ai essayé de comprendre pourquoi les gens pensent que nous travaillons avec Kardashian. Il s’avère que l’un des membres de notre équipe a été interviewé pour « Kim Kardashian West : The Justice Project ». Et The Marshall Project est la seule rédaction aux États-Unis à publier un magazine spécifiquement destiné aux personnes incarcérées, c’est ainsi que de nombreuses personnes en prison découvrent notre travail (en savoir plus sur News Inside ici).

Les prisons alimentent la solitude, mais sont pourtant exclues du débat sur la santé publique.

L’année dernière, le chirurgien général américain Vivek Murthy a qualifié la solitude d’« épidémie », comparant ses effets négatifs au fait de fumer jusqu’à 15 cigarettes par jour. L’avis indique clairement que le lien émotionnel – ou son absence – affecte gravement la santé individuelle et sociétale. Mais sa vision n’incluait pas les prisons, où vivent près de 2 millions de personnes.

Nous voyons cette épidémie de solitude se refléter dans le courrier de plusieurs manières. Nous recevons de nombreuses lettres adressées à nos journalistes féminines – certaines directes, comme « Je veux mieux vous connaître », et d’autres plus subtiles, comme « Pouvons-nous parler ? Certains écrivains se montrent timides face à leur demande (« Pardonnez mon intrusion »), tandis que d’autres utilisent leur longue phrase comme excuse (« … à cause de 30 ans de privation sexuelle »). Le besoin de connexion se reflète également dans les nombreuses lettres demandant des conseils pour trouver des correspondants ou nouer des relations significatives, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison.

Les prisons et les prisons ne se contentent pas d’isoler ; ils organisent la déconnexion. Des obstacles à la visite à ses proches à la stigmatisation qui décourage la communication avec le monde extérieur, l’incarcération renforce la solitude comme peu d’autres environnements le font.

Les petites plaintes quotidiennes montrent à quel point la prison érode lentement la dignité.

Les petits détails que les gens partagent dans leurs lettres sont souvent ceux qui ressortent le plus. Ces détails apparemment insignifiants révèlent la dureté et la négligence de la vie quotidienne à l’intérieur.

Un homme incarcéré en Virginie nous a récemment écrit à propos de la nourriture : « de la pure saleté », dit-il, y compris de la viande étiquetée « impropre à la consommation humaine » et du pain « sans levure » qui s’effrite si vous le touchez. Un autre homme, dans l’Illinois, a remarqué l’épaisse couche de poussière qui se dépose partout. Il a pointé du doigt les murs rouillés, repeints au lieu d’être remplacés, dans un bâtiment qui, selon lui, est « condamné depuis au moins 20 ans ». Un autre homme nous a écrit sur le prix élevé des produits d’hygiène de l’économat. Dans son établissement de l’Ohio, une bouteille de 4 onces de shampoing peut coûter jusqu’à 2 dollars. Il a déploré que c’est si cher que rester propre semble impossible à moins d’être prêt à faire faillite.

Il ne s’agit pas d’histoires d’abus et de violence pures et simples – même si nous en recevons également beaucoup. Un homme incarcéré à New York a décrit « l’air de peur » qui apparaît lorsque les policiers arrêtent de porter des insignes nominatifs. Sans nom, dit-il, il n’y a aucun moyen de tenir quelqu’un pour responsable s’il vous maltraite.

Ces choses du quotidien – la nourriture, la poussière, le bruit, le manque d’hygiène – épuisent les gens au fil du temps.

« Nous savons que la prison n’est pas censée être un camp pour les criminels », a écrit un homme. “Mais nous restons des êtres humains et méritons d’être mieux traités.”

%20SPW%20A.%20Coppens.jpg?h=f8fec600&itok=1130yyZK)